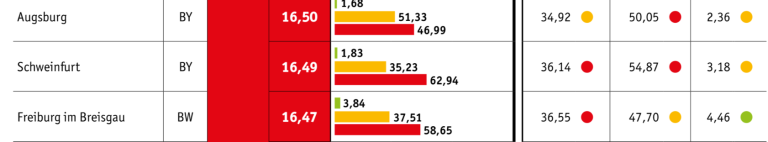

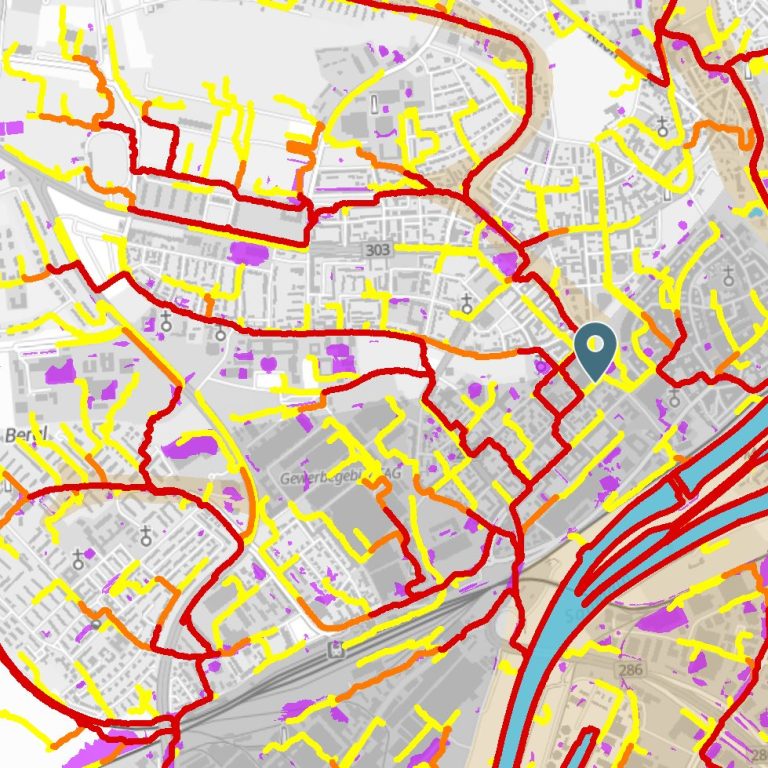

Im Hitzecheck der Deutschen Umwelthilfe landet Schweinfurt 2025 im alarmierend roten Bereich - vor allem fehlendes Grün und starke Versiegelung werden diagnostiziert. Ein wirklich notwendiges Betätigungsfeld für unser FutureLab!

CityHeatMap

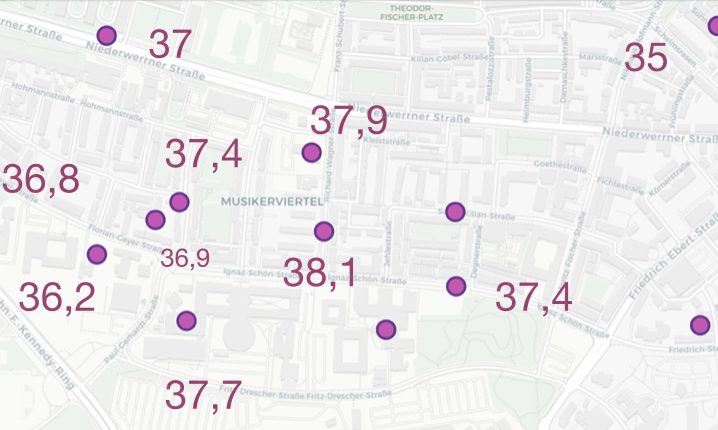

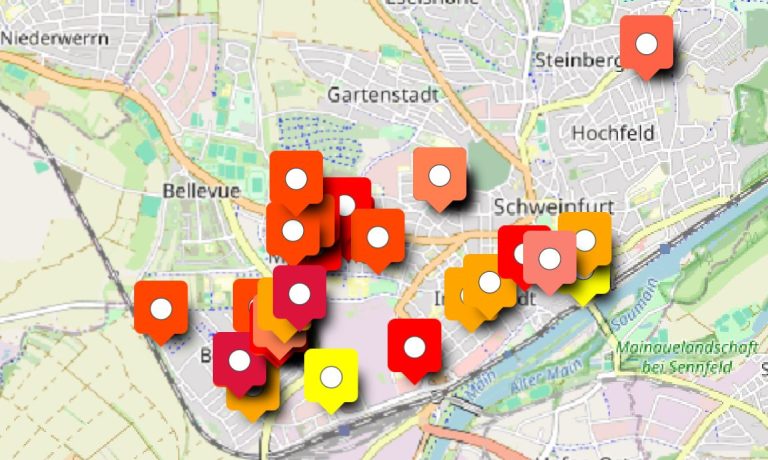

Grundlage für gezielte Maßnahmen ist die Erkundung besonders hitzebetroffener Orte in der Stadt. Dazu erstellen wir im Sommer 2025 durch gemeinsame Messungen an besonderen Hitzetagen eine CityHeatMap. Wir nutzen die DataCollect-Plattform epicollect5 der Universität Oxford.

Klimaanpassung - ein Stadt-Konzept

Analyse 1

Hitzecheck

Wir zeigen hier am Beispiel Schweinfurt,

.

- welche Analysen der Situation

- welche Elemente zur Regulierung

... für eine Gesamtplanung einer Stadt in der Klimaanpassung mit den Schülern erarbeitet werden können.

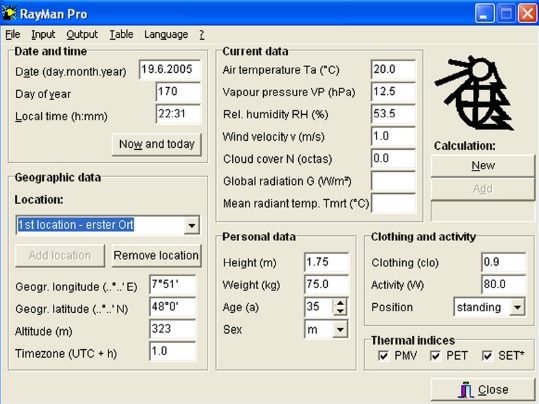

Gefühlte Temperatur PET

Entscheidend für die Wirkung von Hitze in der Stadt ist die 'gefühlte Temperatur', die als PET (Physiologisch Äquivalente Temperatur) dargestellt wird. Sie wird anhand meteorologischer, personenbezogener und thermophysiologischer Daten und Modelle ermittelt. Das können die Schüler nicht selbst ermitteln, sie lässt sich aber modellieren ...

- mit Tools wie 'RayMan Model' und 'SkyHelios' (Universität Freiburg)

- als Ableitung aus PET-Karten ähnlicher Städte

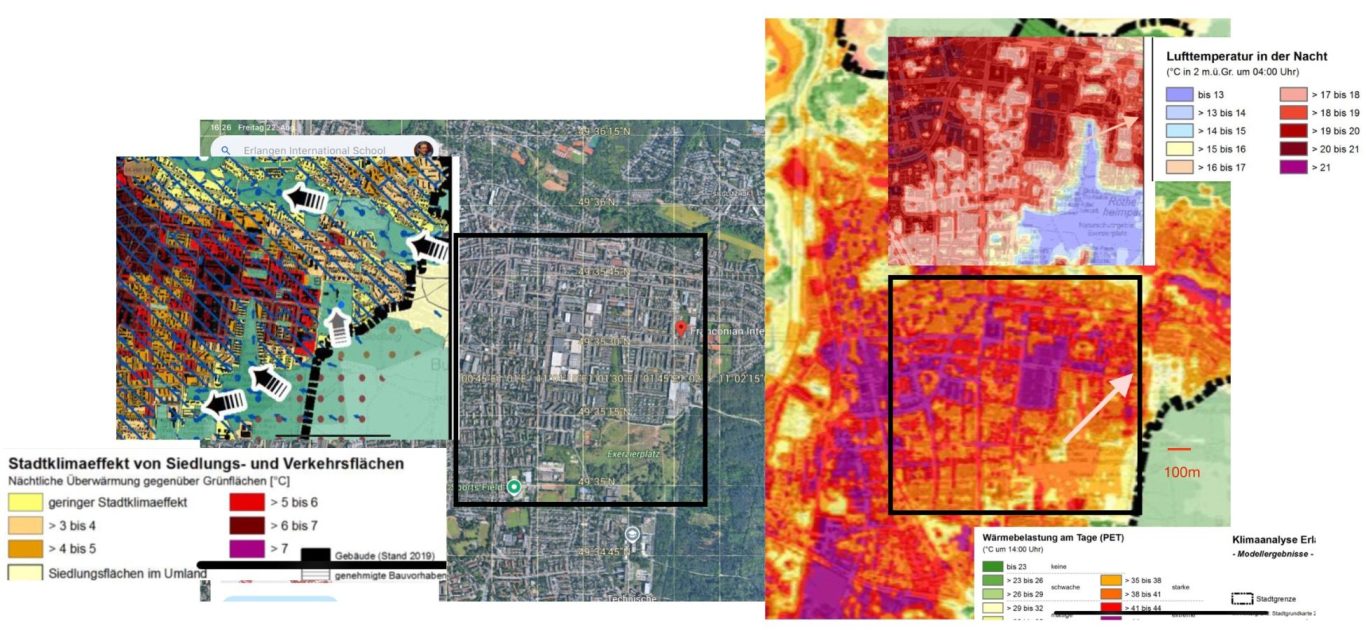

Komplexe Temperaturanalyse

Hier legen wir für einen Teil Erlangens die Daten für die drei relevanten Temperaturausprägungen nebeneinander:

Stadtklimaeffekt Satellitenbild Wärmebelastung Tag Nachttemperaturen

Quelle: Klimaanpassungskonzept Stadt Erlangen

Die Wärmebelastung am Tag unterscheidet sich deutlich zwischen verdichteten, mitten in Siedlungen liegenden Arealen mit wenig Grün, in der Nacht werden die Unterschiede größer, der Stadtklimaeffekt in der Erwärmung gegenüber Grünflächen ist deutlich sichtbar, die Lufttemperaturunterschiede werden stärker und zeigen die wirklich gesundheitlichen Belastungen durch 'Tropennächte' mit Nachttemperaturen von über 20°C an. Die schwarzen Pfeile in der Karte 'Stadtklimaeffekt' markieren die Kaltluftströme, die für die nächtliche Abkühlung entscheidend sind und später beleuchtet werden.

Element 1

Wasserführung

Ebenfalls zentral für die Klimawandelanpassung zur Schaffung gezielter Grünflächen, Wasserrückhalt und Hochwasservermeidung ist die Untersuchung der Wasserströme. Sowohl die Höhenverteilung als auch die Hauptleitlinien des aktuellen Wasserflusses sind zu betrachten.

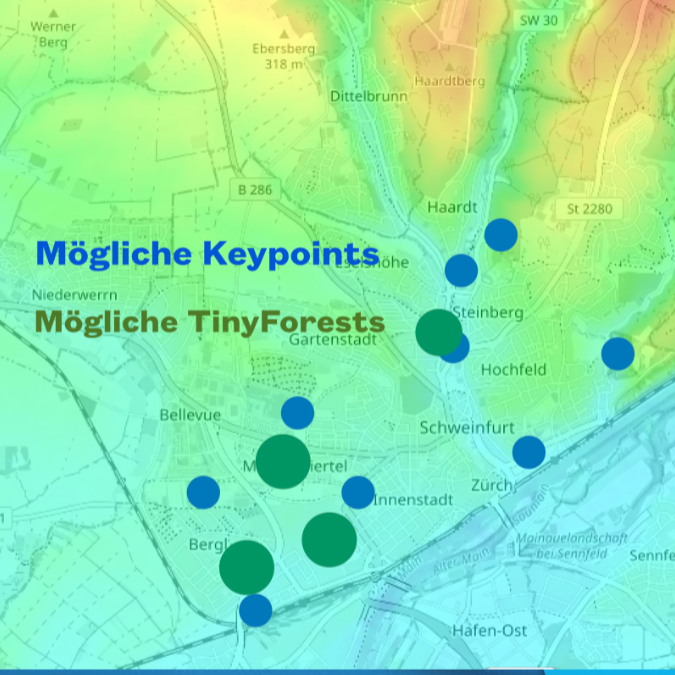

Keypoints - Keylines

Aus der nachhaltigen Landwirtschaft kommt das Konzept des Keyline-Designs. Um Abschwemmung und Wasserverlust zu vermeiden, werden auf Feldern Orte besonders starker Flußgeschwindigkeit als Keypoints definiert, an denen das Wasser in Becken gehalten werden soll. Von diesen Retentionspunkten werden sie - etwa entlang der Höhenlinien - in Keylines geregelt verteilt.

Wir beziehen das Konzept auch auf die Wasserströme in der Stadt, um Wasser vor Ort zu halten und Hochwasser zu vermeiden.

Analyse 2

Wasserfluß

Element 2

Wald

Waldtypologie

Dichte Begrünungsstrukturen zur Wasserretention, zur Abkühlung über Verdunstung und als Zuflucht bei starker Hitze können unterschiedliche Form annehmen. Von einer erst im Laufe von Jahrzehnten bewaldeten 'Sukzessionsfläche', die sich von selbst von der Brache hin zu Wald entwickelt, bis zum gezielt an die Örtlichkeit angepassten Tiny Forest nach der Miyawaki-Methode gibt es unzählige Möglichkeiten. Artenvielfalt, Widerstandskraft, Schnelligkeit im Aufbau und vor allem Kosten unterscheiden sich erheblich - eine anspruchsvolle Aufgabe für ein FutureLab!

Retentionsbecken und Wälder

Orte besonderer Hitze-Betroffenheit und starken Wasserflusses eignen sich besonders für die Kombination von Wasserrückhalte-Senken mit angegliederten Klein-Wäldern. Hier ergeben sich Möglichkeiten des Wasserhaltens, der Kühlung, der Zuflucht für Menschen und Tier im Sinne von Trittstein-Biotopen.

Wasserretention mit Bewaldung

Quelle: KI-generiert ChatGPT

Größen zur Wirkung von städtischen Wäldern

Die kühlende Wirkung von Waldflächen in der Stadt benötigt eine gewisse Größe (mindestens 6ha sollten möglich sein) und eine gewisses Maß an Grün-Verdichtung (Grünintensität NDVI). Sie reicht bis etwa 300m Entfernung und hängt stark von der Möglichkeit ab, dass Kaltluftströme aus dem und über den Wald in die Siedlungsstruktur gelangen kann. Die erhöhte Lage einer 'Bürgerwaldfläche' im Bereich Ledward Schweinfurt kann diesen Effekt in die südlich gelegenen Siedlungen verstärken.

Dabei kann eine Waldfläche mit Pionierpflanzen, Stauden und Gräsern kombiniert sein, um schnell Wirkung zu erzielen und die NDVI zu erhöhen.

Entscheidend ist auch die Rolle einer solchen ausgedehnten Waldfläche als Erholungs- und Rückzugsort für die Stadtbewohner um Umkreis - gerade bei starker Hitze.

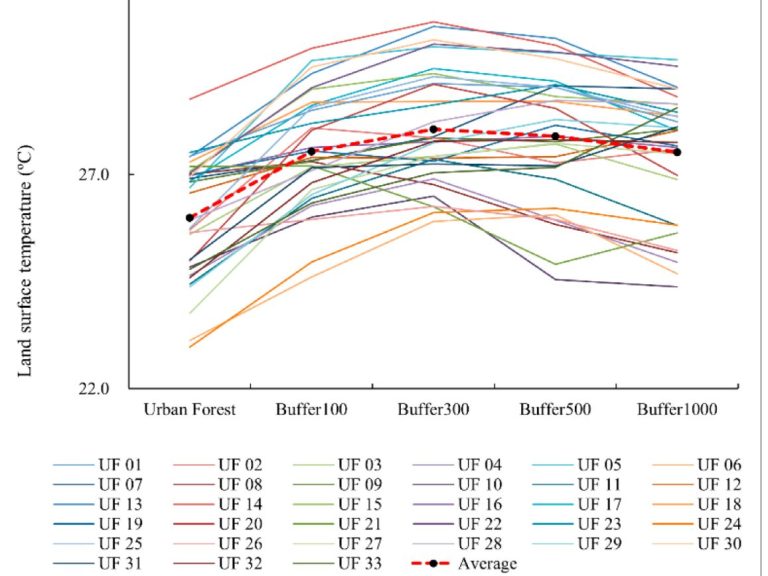

1. Entfernung zum Wald

Städtische Waldflächen weisen im Innern (linker Wert) niedrige Temperaturen auf, bis 300m Entfernung (Buffer 300) noch deutliche Abkühlung.

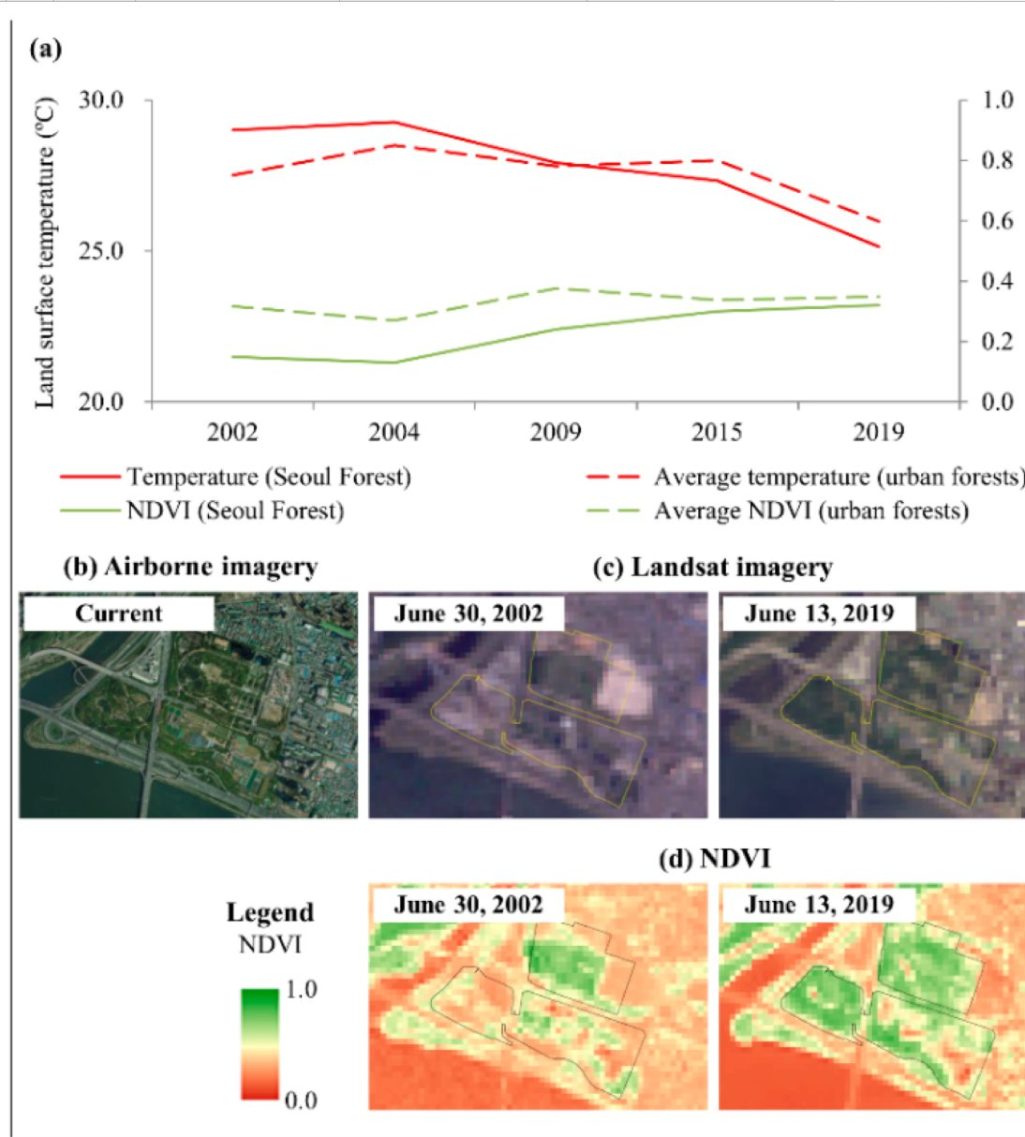

2. Vegetationsdichte

Die Kühlungswirkung hängt stark von der

Dichte der Vegetation (NDVI) ab.

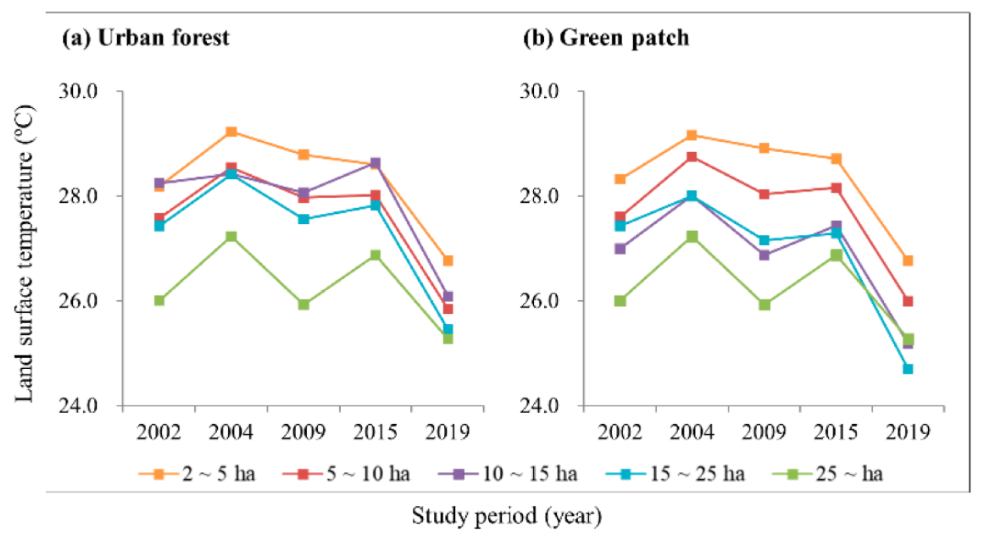

3. Größe der Waldflächen

Stets konnten in heißen Sommern die großen Waldflächen und - etwas reduziert - die großen Grünflächen besonders hohe Kühlungswirkung erzielen.

Alle Grafiken entstammen der Studie Lee e.a.: An Effect of Urban Forest on Urban Thermal Environment in Seoul, South Korea, Seoul 2020

Sehr erhellend wird hier die Temperatur-Auswirkung verschiedener Wald- und Grünflächen im städtischen Raum bei Hitze anhand von Satelliten-Daten erhoben.

Von wirklichen Waldflächen mit ihrem dichten Baumbestand grenzen wir 'Grünstrukturen' ab, die etwa diese Gestalt haben können:

- Einzelbäume

- Sträucher und Hecke

- Fassadengrün

- Dachbegrünung

- bewachsene Strukturen wie Pergolen

- Gras- und Staudenflächen

All diese Grünstrukturen kühlen durch Verdunstung, können Schattenspenden, halten Wasser im Ort und binden CO2 sowie Schadstoffe aus der Luft.

Entscheidend ist, dass möglichst viel Blattmasse sich in der Stadt befindet - wo es heute oft 10% sind, sollte eine Verdoppelung unbedingt angestrebt werden.

Wie unsere Fünftklässler erarbeitet haben, bietet sich überall Gelegenheit zur Begrünung:

- Fassaden

- Gehwege

- Innenhöfe

- Dächer

- Plätze

- über Straßen hinweg

...

Element 3

Grünstrukturen

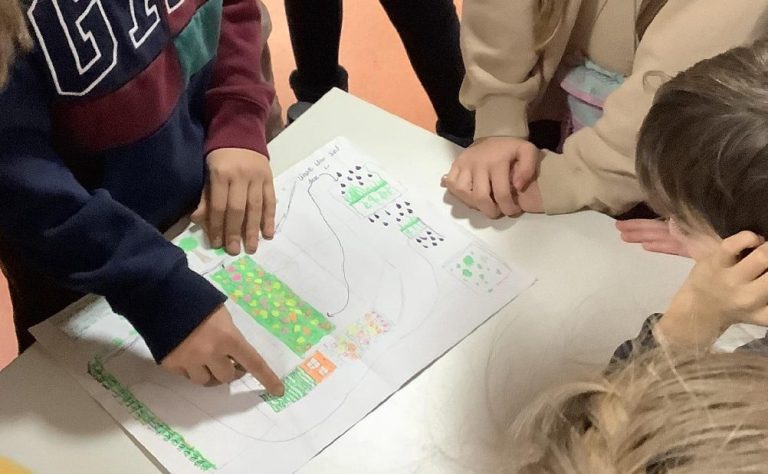

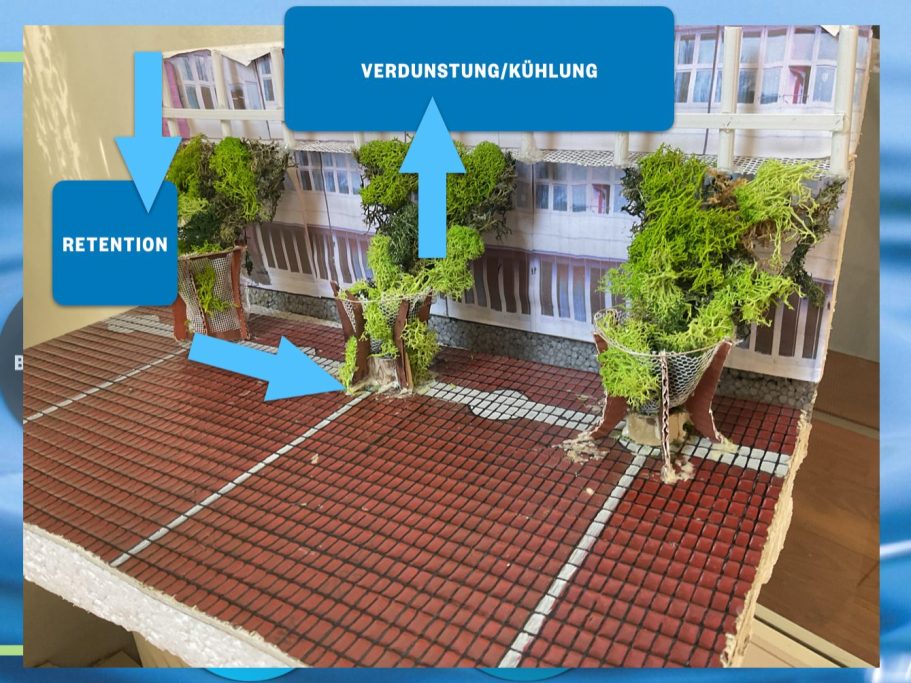

Eines der vielen Modelle, die unsere Fünftklässler hier für grüne Strukturen im städtischen Raum angefertigt haben.

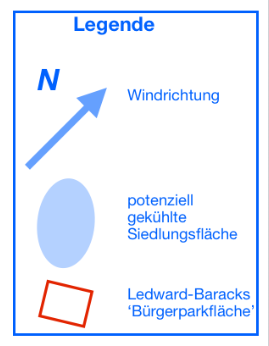

Kaltluftschneisen - Rettung vor der Tropennacht

Analyse 3

Kaltluft

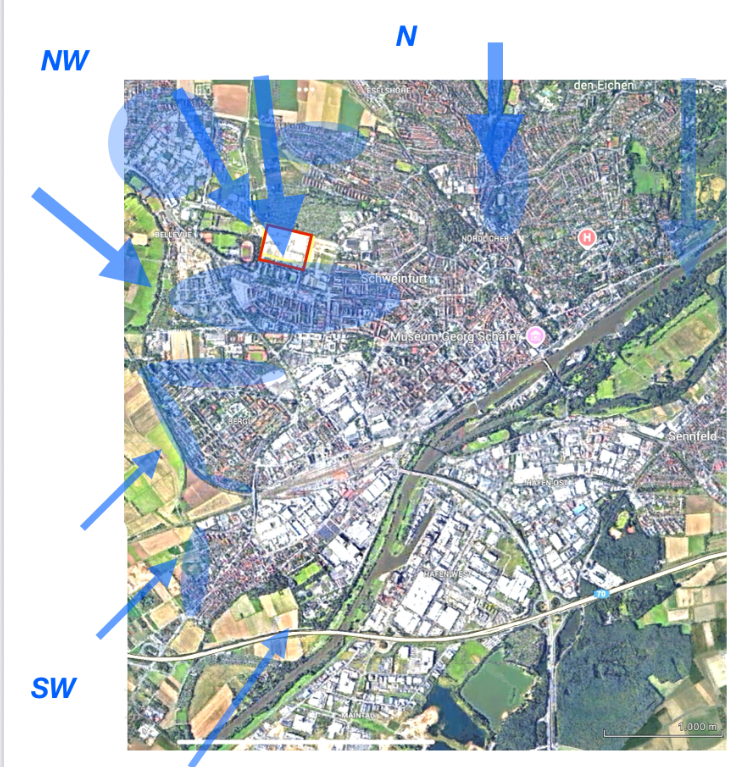

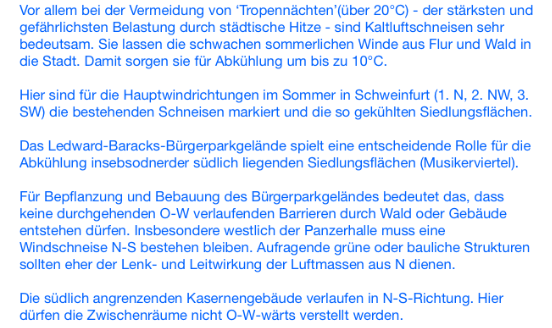

Wir haben die Hauptwindrichtungen in Schweinfurt im Sommer der letzten Jahre ermittelt - vor allem über die private Wetterstation Schweinfurt-Eselshöhe. N als überwiegende Windrichtung wurde von NW und schließlich SW gefolgt. Nun gilt es, nachzuzeichnen, wo die kühle Luft aus Waldregionen und grünen Regionen über niedrige Bebauung und unbebaute Flächen in die Siedlungsflächen eindringen kann und somit deren Kühlung bei Nacht ermöglicht.

Hier in Schweinfurt wird der Kaltluftstrom aus N und NW verstärkt durch die Höhenlage im Norden sowie das Temperaturgefälle zwischen südlicher dicht bebauter Siedlungsfläche und nördlichen Wald- und Grünflächen, die sich stärker abkühlen. Dort sinken also Luftmassen ab, während sie in der Kernstadt aufsteigen und so am Boden in die Kernstag gesogen werden.

Element 4

Kaltluft leiten

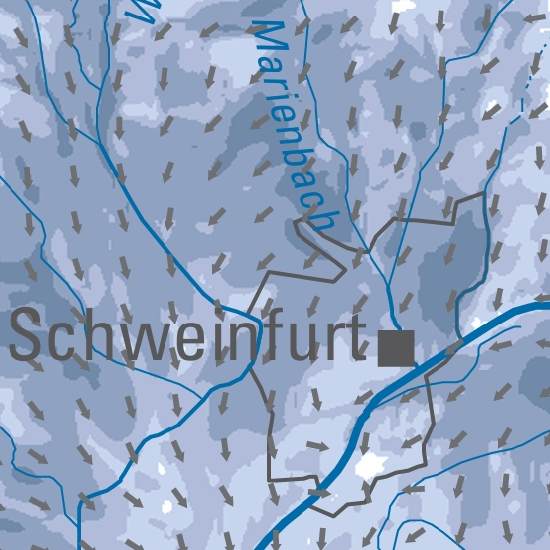

Die Karten zur Kaltluftproduktion (links) und Kaltluftbewegung (rechts) bestätigen recht gut unsere Ergebnisse, wenn sie auch die NW-Winde nicht berücksichtigen.

Quelle: LFU Bayern

Wie in der Auswertung der eigenen Kaltluft-Karte Schweinfurt angewendet, zielt eine Nutzung von Kaltluftzufuhr auf das Freihalten der möglichen Schneisen ab. Gebäude und dichter Wald sollen nicht senkrecht zur Windrichtung verlaufen, sie können ab am 'Eingang' in die Siedlung auch bewusst leitend eingesetzt werden.

Schritt 1 in Klasse 5

Hitzeinseln in der Stadt

Begrünungskonzepte im Nahraum

Projektbereich Stadtbegrünung

aktuell- nah - erfahrbar

Wir schlagen vor, in zwei Schritten die Thematik 'Stadtbegrünung - Klimaanpassung der Stadt' im phänomenbasierten Unterricht zu bearbeiten:

1. Schritt Begrünung: Klasse 5 beschäftigt sich mit ausgewählten Hitzeinseln - auch und gerade in Schulnähe - und kreiert Begrünungslösungen.

2. Schritt Klimanpassungskonzept: Klassenübergreifend wird ein Klimaanpassungs-Konzept aus Analysen und Konzepten erarbeitet und in den politischen Prozess/ in die Öffentlichkeit eingespeist.

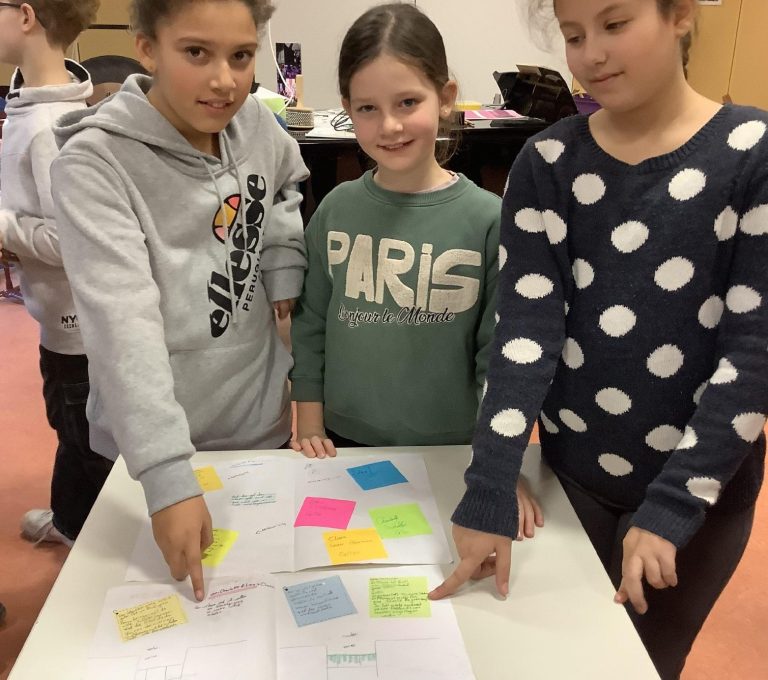

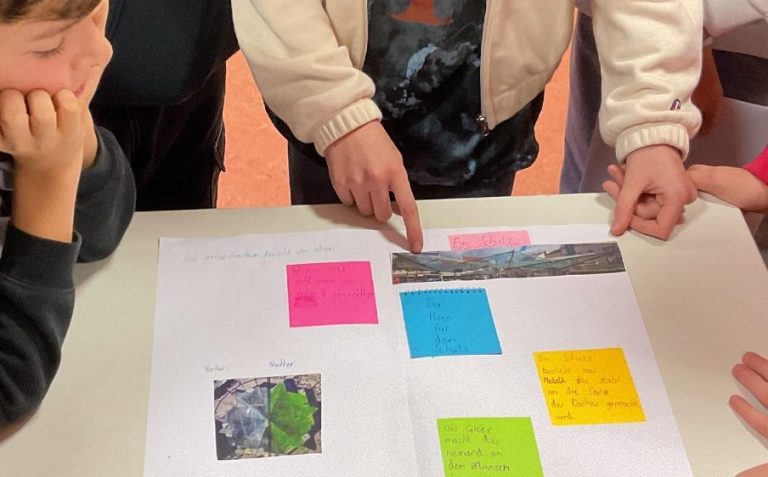

Hitzeinseln identifizieren

Die Schüler identifizieren zu zweit oder dritt Hitzeinseln in ihrer Heimatstadt Schweinfurt oder anderen Städten.

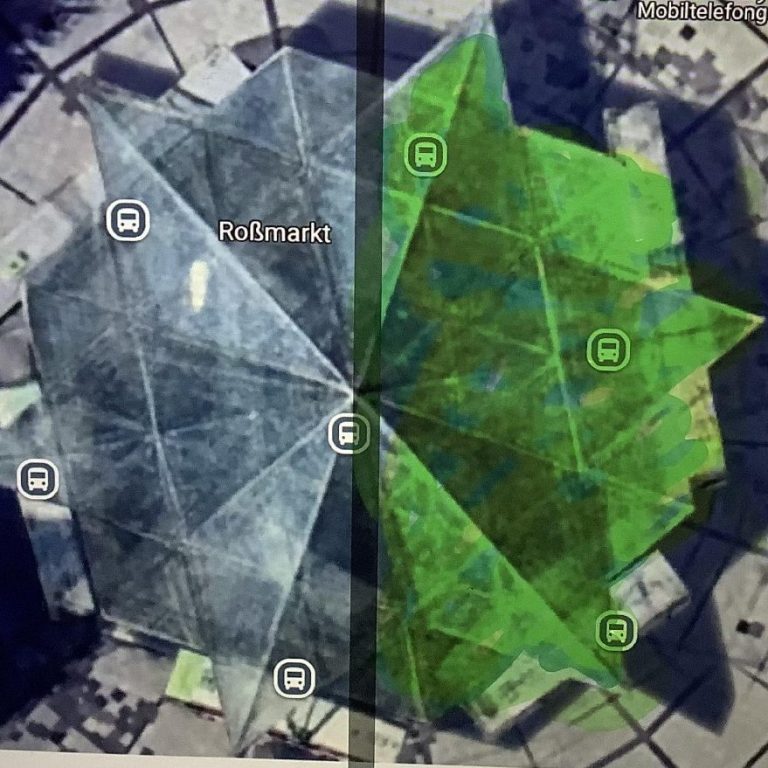

Dabei unterstützen Schüler der Q12 sie in der Bedienung von City Heat Maps und Google Earth. Im Vergleich dieser beiden Informationsebenen erkennen die Schüler für Extremhitze besonders ‘anfällige’ Straßenzüge, Plätze oder Orte.

Sie ordnen ihnen über die Anschauung in Google Maps Faktoren zu wie fehlendes Grün, fehlende Belüftung, fehlende Schattenwirkung, Versiegelung, schwere Baumaterialien etc. zu.

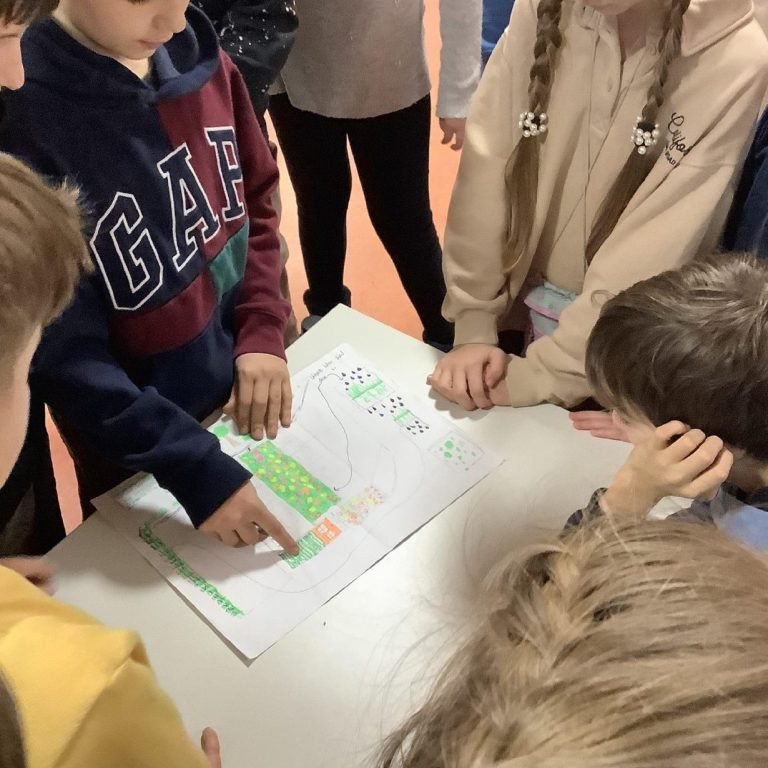

Der Marktplatz besitzt kaum Grün und Schatten - hier zeichnen die Schülerinnen Sitzgelegenheiten mit Pergola artigen Überdachungen, an denen Kletterpflanzen ranken und die von PV-Paneelen beschattet werden.

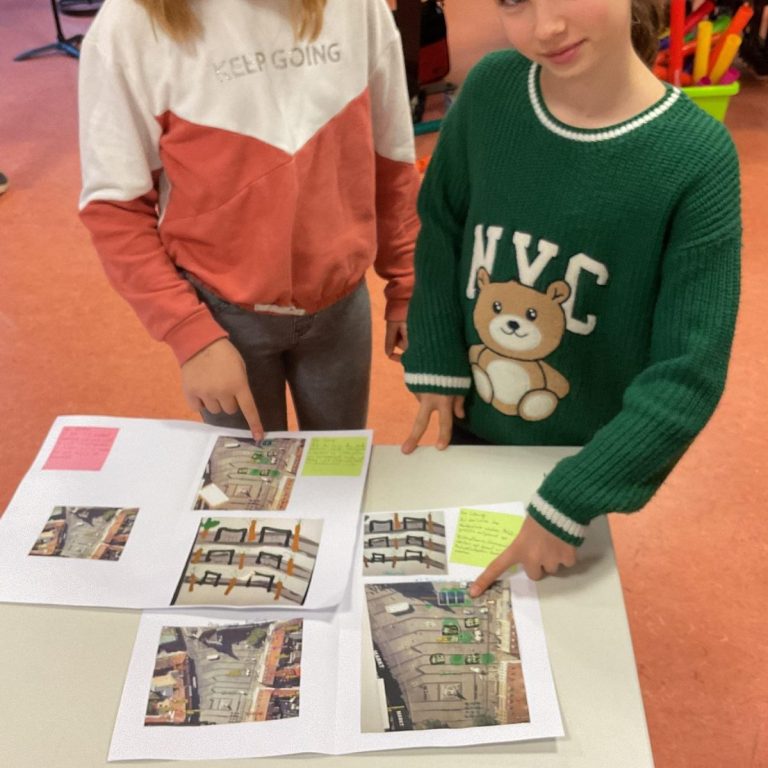

Entlang Plänen und Fotos, teils aus GoogleMaps, zeichnen die Schüler Begrünungslösungen an Wänden, vor Wänden (Pflanzenvorhänge), als Pergolen, Arkaden, Beete oder Einzelbäume.

Den riesigen Bushaltplatz unter Glas möchte Lilly begrünen und damit für Schatten und Kühlung sorgen.

Grüne Lösungen

skizzieren

Vor den Gebäuden, die den Marktplatz begrenzen und zum Shoppen und Café-Trinken einladen, schlagen die SChülerinnen Pergolen mit Rankpflanzen vor, die Verdunstungskühle und Schatten erzeugen..

Grüne Lösungen darstellen

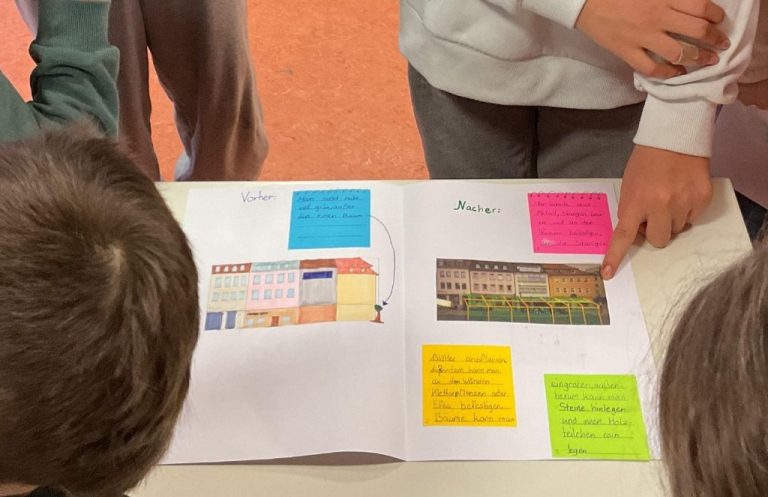

Die Arbeitsgruppen stellen über DIN/A3-Portfolios ihre Projekte zur Debatte:

1. Problemlage am Ort beschreiben

2. Grüne Lösungsidee aufzeigen

3. Wirkung&Machbarkeit diskutieren

Fassadengrün

Pergolen

Pflanzenvorhänge sind Strukturen die wie ein Segel von einem Dach gespannt wurden und mit Pflanzen bewachsen sind. Sie dienen als Schattenspender im Sommer und als Heimat für Tiere.

Begrünte Sitzgelegenheiten schaffen auf versiegelten Plätzen grüne, schattige, kühlende Oasen, die auch mit PV-Modulen kombiniert werden können.

Vor Fassaden eignen sich Pergola-Konstruktionen bestens, um das Gebäude, aber vor allem den Platz davor kühler und angenehmer zu gestalten.

Grüne Inseln

Typen von Begrünung

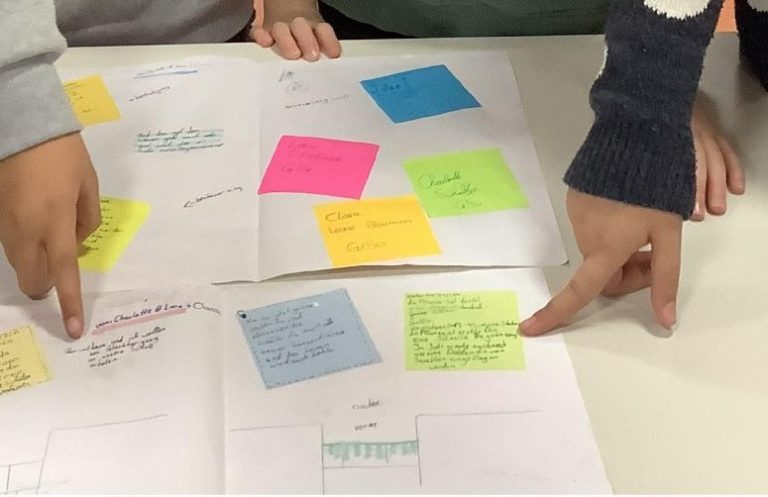

Grün-Konzepte diskutieren

Die Problembeschreibungen und Lösungen werden ausgiebig diskutiert:

- Jeder soll jede Situation verstehen und eine eigene Anschauung entwickeln.

- Gemeinsam soll das beste Verständnis und die beste Lösung gefunden werden.

Pflanzenvorhänge

Vor die Süd-Fassade städtischer Gebäude zeichnen die Schüler Netzstrukturen, an denen Kletterpflanzen für Schatten und Verdunstungskühle sorgen - mit Dachwasser-Rückhalt & automa-tischer Bewässerung.

Laubengang

Vor Fassaden eignen sich Pergola-Konstruktionen bestens, um das Gebäude, aber vor allem den Platz mit einem Laubengang davor kühler und angenehmer zu gestalten.

Dachbegrünung

Sogar das Flachdach eines Hochhauses planen die Schülerinnen zu begrünen und damit Dämmung, Wasser-rückhalt und Verdunstung in der Stadt gleichermaßen zu fördern.

Platzbegrünung

Unter dem Glasdach des Busbahnhofs stellt sich Lilly Pflanzen vor, die an den Stützpfeilern entlang ranken und für Kühle und Schatten sorgen. Regenwasser speichern!

Grüne Bänke

Begrünte Sitzgelegenheiten schaffen auf versiegelten Plätzen grüne, schattige, kühlende Oasen, die auch mit PV-Modulen kombiniert werden können.

Grüner Gehweg

Über Gehwege planen die Schülerinnen leichte Konstruktionen, die mit Kletterpflanzen und Stauden für Kühle und angenehme Atmosphäre sorgen.

Weiter in 3D!

Im Modell und Versuch geht es an die Konkretisierung. Die Schüler können ihre Begrünungsprojekte weiterführen oder die Pflanzenvorhänge im Schulhof per Modell und Versuch weiterentwickeln.

Hier werden vielfältige mathematische, räumliche, logische, ästhetische Strukturen in der Vorstellung trainiert und mit Händen erfahren:

Maßstab

Geometrische Form

Logik der Konstruktion

Optische Stimmigkeit

Pergola im Modell

Erst im Modell wird die Wirkung vorgesetzter Pergola-Strukturen deutlich, kann Material und Konstruktion beurteilt werden.

Pflanzenvorhang

Die Streben der Pflanzensäule sollen den weiterführenden Vorhängen formal entsprechen. Unterschiedliche Formen fallen den Schülern da ein. Erst im Modell kann beurteilt werden, was stimmig ist.

Grüne Bank

Nun wird maßstäblich mit Holzleisten im Modell erprobt, wie eine stimmige Konstruktion aussehen könnte.

Umsetzung - Alle Altersgruppen beteiligen

Nun geht es an den Kontakt mit den Profis. Mit Vertretern der Stadtverwaltung, Architekten, Spezialisten der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, Sponsoren treffen sich die Schüler, um die Umsetzung zu diskutieren und zu organisieren.

Schüler der fünften und zehnten Klasse besprechen mit Vertreterinnen des Stadtbauamtes, wie die Pflanzenvorhänge an der Schule und grüne Strukturen in der Stadt umgesetzt werden können.

Sie entwickeln eine Stellungnahme zum Brandschutz, um das OK der Feuerwehr zu befördern, sie skizzieren die Verankerung der Stelen, um statische Sicherheitsbedenken auszuräumen.

Die Beschreibung des Bauvorgangs findest Du hier:

Das ist das Konzept:

Als Mikro-Umsetzung einer 'Schwammstadt' fungieren die Pflanzenvorhänge in unserem Schulhof als Demonstrator:

Das Dachwasser des Hauptbaus wird ursprünglich in die Kanalisation geleitet. So geht es der Stadt größtenteils verloren und sorgt bei Starkregen für Hochwassergefahr in tiefer liegenden Stadtteilen.

Wir fangen das Regenwasser in überirdisch an der Fassade angebrachten Retentionsbehältern auf und leiten es bei Bedarf in die Pflanzen-Habitate. Dort werden sie aufgenommen und von den Blattoberflächen verdunstet. So kühlen sie den Platz und sorgen für regionale Wolkenbildung.

Dieses Prinzip ist auf viele versiegelte städtische Flächen übertragbar - preiswert und zu mannigfaltigem Nutzen und Erhöhung der Wohnqualität.